Церковь Покрова на Нерли. Картина С. Герасимова

|

Вторая половина XII века была периодом расцвета храмостроительного искусства во Владимиро-Суздальской Руси. Усерднейшим храмоздателем был святой князь Андрей Боголюбский: около тридцати прекрасных храмов было создано его усердием и вкладами. Лучшие из них — Успенский собор во Владимире и храм Покрова на Нерли. Церковная красота владимиро-суздальских храмов способствовала обращению многих язычников в православную веру. Как повествует летописец, многие некрещеные люди, «видевше славу Божию и украшение церковное, крестились». Повторялось то, что некогда произошло с послами князя Владимира в Софии Константинопольской. Красота храма и церковного богослужения свидетельствовала о духовной красоте православия.

|

Церковь Покрова на Нерли. Картина С. Герасимова |

Одним из любимых церковных праздников на Руси с древних времен стал праздник Покрова Пресвятой Богородицы (празднуется 1 октября по ст. ст. — 14 октября по н. ст.). Большинство праздников было заимствовано Русью у Византии. Праздник же Покрова Пресвятой Богородицы родился именно в России, хотя историческим основанием для этого праздника послужило событие, произошедшее в X веке не на Руси, а в Византии.

|

Церковное предание гласит, что однажды, во время осады Константинополя, его жители всю ночь слезно молились в храме, посвященном Деве Марии, и просили заступления и помощи Богоматери. И во время этой всенародной молитвы блаженный Андрей, великий православный подвижник, увидел в храме Божию Матерь, простирающую над народом Свой Покров-Мафорий[1]. В ту же ночь осаждавшие бежали от города. Праздник Покрова всегда выражал и до сего времени выражает веру православных людей России в то, что Богоматерь имеет об Отечестве нашем особое попечение и покрывает его Своей великой милостью.

|

Рельефные изображения на фронтоне храма Покрова на Нерли |

По-видимому, первым храмом, освященным в честь этого великого русского церковного праздника, был созданный в 1166 году святым князем Андреем Боголюбским храм Покрова на Нерли, прославившийся на весь мир. Храм был поставлен зодчими так, чтобы князь мог видеть его из окон своего дворца в Боголюбове.

|

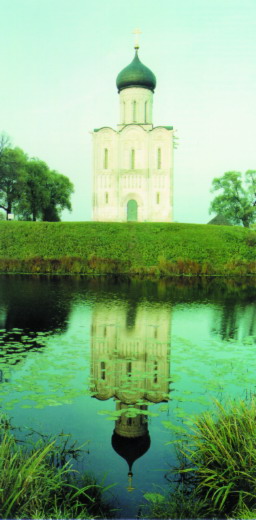

Церковь Покрова на Нерли |

Принято считать, что церковь Покрова на Нерли была воздвигнута как памятник победоносного похода суздальских войск на Волжскую Болгарию — похода, в благополучном исходе которого современники Андрея Боголюбского видели явное свидетельство покровительства Божией Матери владимирскому князю и владимирской земле. За болгарскую победу заплатил жизнью старший сын князя Изяслав, умерший от ран в 1165 году. Житие Андрея Боголюбского так рассказывает об этом событии: «Сей же великий князь Андрей, аще печалию о скончавшемся сыне объят быв и скорбяше, обаче в богоугодные дела поощряшеся… На реке на Клязьме, в лугу, нача здати церковь во имя Пресвятыя Богородицы Честнаго Ея Покрова, на устьи реки Нерли… и помощию Пресвятыя Богоматере оную церковь единым летом соверши».

Храм этот стоит на холме у озера: он словно вырастает из земли, живописно отражаясь в его водах. Рельефные изображения на наружных стенах храма придают ему поистине сказочную красоту (среди них — изображение царя Давида-псалмопевца, играющего на псалтири). По мнению искусствоведа И.Э. Грабаря, «церковь Покрова на Нерли является не только самым совершенным храмом, созданным на Руси, но и одним из величайших памятников мирового искусства».

В двадцатом веке десятки лет храм Покрова на Нерли использовался как музей. Сейчас в нем вновь совершается церковная служба — то, ради чего и созидался этот чудный храм. Со всего мира к нему едут люди, чтобы насладиться его удивительной красотой.

Что вы знаете о происхождении праздника Покрова Пресвятой Богородицы?

Кем и когда был построен храм Покрова на Нерли?

Почему в XII в. храмостроительство во Владимиро-Суздальской Руси переживало период расцвета?

В чем отличие архитектуры древнерусских храмов XII–XIII вв. от храмов предшествующей и последующей эпох?

Храм Покрова на Нерли: Альбом / Авт. текста В. Плугин.– Л.: «Аврора», [1970].

Мафорий (греч.) — покров или головное покрывало. В том же значении часто употребляется слово «омофор» от греч. ωμοφοριον [омофорион] — букв. ‘то, что носят на плечах’, ‘наплечник’. [Вернуться в текст]