Азбука певческая. XIX в.

|

Православное богослужение, по выражению священника Павла Флоренского, — это «синтез искусств». Ко времени Крещения Руси православие обладало богатейшей песенно-поэтической традицией.

О том, как начиналась история церковного хорового пения Древней Руси, можно узнать из летописей. Женившись на византийской царевне Анне, князь Владимир привез с собой из Херсонеса в Киев «царицын хор». При киевской Десятинной церкви возник двор доместика — мастера пения, совмещавшего обязанности певца-солиста, дирижера хора и учителя пения. Ко двору Ярослава Мудрого, особо покровительствовавшего церковным искусствам, пришли «богоподвизаеми трие певцы гречестии с роды своими». Миссия этих посланников заключалась прежде всего в обучении русских мастеров искусству византийского церковного пения.

Особой отличительной чертой византийского церковно-певческого искусства, перешедшей по наследству и в русскую музыкальную культуру, было осмогласие. Это значит, что вся музыка византийских песнопений состояла из «осми гласов», то есть восьми напевов. Каждый глас был оригинальным музыкальным строем с устойчивым набором маленьких, в несколько звуков, мелодий, из соединения которых и образовывалась музыкальная ткань песнопения. Древнерусский распевщик пользовался этим набором мелодий-попевок так же, как иконописец иконографическим сюжетом, а «книжник» вписывал в свое сочинение наиболее авторитетные места из творений святых отцов Церкви.

Суть такого творчества точно выразил священник Павел Флоренский: «Истинный художник хочет не своего во что бы то ни стало, а художественно воплощенной истины, и вовсе не занят вопросом, первым или сотым он говорит об истине»[1]. При этом распевщик каждый раз становился в некотором смысле «композитором» — ведь из попевок нужно было составить единое целое.

|

Глас в церковном пении представляет собой неразрывное единство музыки и слов богослужения, так как для каждого гласа были написаны свои гимны и молитвы. Окончательное оформление осмогласие получило в книге «Октоих» (Осмогласник), созданной на рубеже VII–VIII веков величайшим поэтом-гимнографом[2] преподобным Иоанном из Дамаска. Со времен Иоанна Дамаскина чередование служб разных гласов в течение года становится существенной особенностью православного богослужения.

Второй характерной особенностью средневековой церковной музыки было одноголосие. Все певцы пели в унисон, то есть одну общую мелодию, что символизировало «единодушие, единомыслие и единую волю»[3]. С такой музыкальной системы, самой своей природой связанной со службой в храме, и начинало свою историю высокое певческое искусство на Руси.

Народная песня славян в дохристианскую эпоху не знала никаких форм нотного письма. Как сказки и былины, песня по своей природе была жанром фольклорным. Текст и мелодия песен заучивались и передавались изустно из поколения в поколение. Как некогда для перевода богатейшей христианской литературы славянам потребовалось письмо, в основу которого лег греческий алфавит, так и вместе с православным богослужением молодая русская культура заимствовала и византийскую нотную грамоту. Правда, нотной ее назвать можно только с некоторой оговоркой: если современное музыкальное письмо действительно отображает каждый звук в отдельности — по нотам, и иногда говорят, что для сочинения любой музыки достаточно «всего семи нот», то «алфавит» древнерусской музыкальной грамоты был значительно богаче.

|

Азбука певческая. XIX в. |

Каждый из восьми гласов являлся устойчивым набором маленьких мелодий. Такие мелодии-попевки обозначались каждая своим отдельным «знамением». Сами «знамения» были заимствованы из Византии, но, поскольку славянский язык, на котором совершалось богослужение на Руси, отличался по строю от церковногреческого языка, то в скором времени изменились и мелодии-попевки. Вместе с этим появились новые музыкальные обозначения. Русские названия «знамений» звучат очень поэтично: мечик, стрела, двое в лодке, сорочья ножка. Именно эти предметы они напоминали своим рисунком.

|

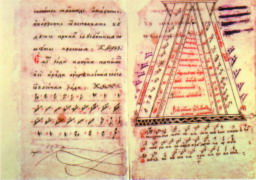

Стихира на праздник Воздвижения Креста. Крюковая нотация. Знаменный распев |

От слова «знамение» (‘знак’) получил свое название и древнейший русский распев — знаменный, то есть записанный «знамениями». «Словарь» знаменного письма насчитывал около 80 знаков! Одним из наиболее употребительных знаков в древнерусской нотации стал «крюк». По его названию и все письмо получило название крюкового.

Словарь нотных «знамений» изначально не был ограничен — с развитием новых распевов, с появлением в них новых мелодических рисунков создавались и новые обозначения. Такая органическая взаимосвязь музыки и знака, легкая приспособляемость крюкового письма под конкретный музыкальный материал способствовали тому, что некоторые распевы вскоре после своего появления обзаводились собственным крюковым письмом.

Знаменный распев был наиболее распространенным в XI–XV веках. Этот распев можно сравнить с архитектурой той же эпохи: такой же монументальный, величавый, как древние соборы, такой же строгий и простой по форме. В мелодиях знаменного распева нет скачков, мелодия движется постепенно — парит, плавно поднимаясь и опускаясь, создавая невесомое, лишенное внутреннего напряжения бесплотное песнопение, вызывая у молящегося настроение глубокого покоя, внутренней тишины…[4] Становятся понятными названия многих церковных песнопений — «Архангельский глас», «Херувимская песнь», — говорящие о духовном родстве человеческого и ангельского пения.

Как правило, мелодия здесь подчинялась ритму богослужебно-поэтического текста, который распевался. Большая часть текста пропевалась на одной ноте — в музыке это называется псалмодией — что помогало слушателям-молящимся сосредоточиться на смысле слов песнопения. Наиболее важные в смысловом отношении тексты выделялись с помощью изысканных многоходовых попевок, придававших песнопению особую торжественность.

|

В XV веке знаменный распев становится более «украшенным» — на каждый произносимый слог молитвы стало приходиться значительно больше музыкальных ходов, чем в древнем распеве. Новый вариант пения получает название столпового, так как на его музыку был положен весь так называемый «столп» — цикл служб воскресного дня.

В XVI веке появился утонченный, с «прихотливой изменчивостью мелодии и изощренностью ритма»[5] демественный распев (предположительно от греческого слова «доместик», т.е. ‘мастер, исполняющий особо сложные вещи’). Изящными мелодиями демественного распева изначально украшались гимны и молитвы, посвященные главным православным праздникам. Одновременно появился и еще один распев — путевой, которым распевали богослужение в основном в монастырях. Как впоследствии и другие распевы, он имел свой набор мелодических рисунков для каждого гласа. В путевом они отличались «медлительностью», даже «тяжеловесной торжественностью». И путевой, и демественный распевы имели свою систему знамен, соответствовавших его собственным попевкам. Оба этих распева, вышедшие изначально из знаменного, вместе с последним были по сути разными стилями в церковном пении.

|

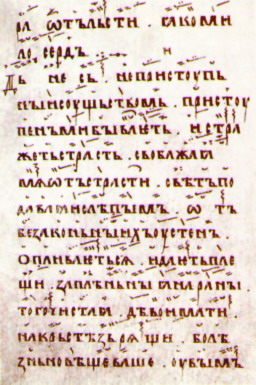

«Ныне Силы Небесные». Стихирарь. 1677 г. Путевое трехголосие |

В XVI веке в русской певческой культуре появляется многоголосие. Например, патриарший хор в Москве пел в конце XVI века уже на четыре голоса, которые назывались верх, низ, демество и путь. К концу XVII века русское певческое искусство представляло собой богатейшее собрание различных распевов — от древнейшего знаменного до авторских, называвшихся по именам их «изобретателей»: Лукошкиным (Иван Лукошко), Крестьяниновым (распев Федора Крестьянина) и др. Тогда же стали появляться «словари», переводящие знаки одного распева на язык другого, а потом и на привычное нам сегодня европейское нотное письмо. С конца XVII века это письмо постепенно заменяет собой «знамя».

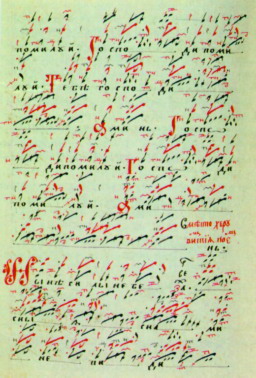

До наших времен дошло интереснейшее явление древней церковно-певческой культуры — особые «толковательные азбуки», дававшие каждому «знамению» иносказательное толкование. В таких азбуках сказывается общее для всей православной культуры стремление видеть за внешними знаками их духовный смысл.

Этот же принцип отразился в толкованиях нотных «знамений». Например, существовал особый знак под названием «утешитель», с которого вне зависимости от музыки всегда начиналось песнопение. Этот знак своим названием напоминал об известной молитве, с которой христианин всегда начинает любое дело — «Царю Небесный». Другие «знамения» становились для певца своеобразным нравственным поучением. Например, знак «Крюк» получил значение «Кроткое сохранение ума от зла», а «Мечик» напоминал о «Милосердии и Милости».

Подобным образом составлялись известные в древности «азбучные молитвы», где знаку-букве соответствовала целая фраза, начинающаяся на эту букву. Букву «А» заучивали в древности так: «Аз (т.е. я) словом сим молюся Богу». «З» — «Заповеди Твои, Боже, — свет на моем пути». Такое толкование, делавшее письмо символическим выражением православного мировоззрения, само являлось большим искусством. И славянская письменность, и нотная грамота, по замыслу их создателей, должны были использоваться для богослужения и содействовать изложению истин православной веры.

Насколько сложным было овладение искусством церковного пения и насколько высоким было это искусство, можно понять из того, что большая часть древнерусских музыкальных произведений так и осталась недоступной современным исследователям. Дешифровке, то есть переводу на привычную для нас нотную грамоту, «поддаются» лишь произведения, записанные в XV–XVII веках. Расшифровка более ранних музыкальных записей пока представляет собой большую проблему.

Однако традиция самого пения, восходящая к образцам тысячелетней давности, не утеряна. Обогащенное произведениями лучших отечественных композиторов, русское церковно-певческое искусство по-прежнему основывается на системе восьми гласов, пользуясь как самими распевами в их современных вариантах, так и принципом чередования «гласов» в зависимости от православного церковного календаря.

С именем какого знаменитого христианского писателя предание связывает происхождение книги «Октоих»?

Какие названия древнерусских церковных распевов Вы знаете?

Перепелицын П.Д. Богослужебное пение Православной Церкви. Сказание летописей о начале церковного пения в России. (17{Хрестоматия}).

Рукова С.А. Беседы о церковном пении со сборником нотных приложений.– М.: Изд. Московского Патриархата, «Древо добра», 1999.

Протоиерей Василий Металлов. Очерк истории православного церковного пения в России.– Репринт. изд.– Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1995.

Калашников Л.Ф. Азбука церковного знаменного пения.– Репринт с изд. 1915 г.– М.: «Знаменное пение», б/г.

Протоиерей Борис Николаев. Знаменный распев и крюковая нотация как основа русского православного церковного пения.– Б/м.: «Научная книга», 1995.

Флоренский П. Иконостас // Богословские труды. Сб. 9.– М., 1972, с. 106. (88{Библиотека}). [Вернуться в текст]

Гимнография — церковная поэзия. От греч. umnoV [имнос] или [гимнос] ‘хвалебная песнь’ и grajw [графо] ‘пишу’. Гимнограф — тот, кто пишет церковные песнопения, гимны. [Вернуться в текст]

Еремин И.П. Литературное наследие Феодосия Печерского // Труды Отдела древнерусской литературы. Т. V.– М.-Л., 1947, с. 180. [Вернуться в текст]

Художественно-эстетическая культура Древней Руси. XI–XVII века / Под ред. В.В. Бычкова.– М., 1996, с. 273. [Вернуться в текст]

Лозовая И.В., Шевчук Е.Ю. Церковное пение // Православная Энциклопедия. Том «Русская Православная Церковь».– М., 2000, с. 602. (68{Библиотека}). [Вернуться в текст]