А.С. Пушкин. Портрет работы О.А. Кипренского. 1827 г. Государственная Третьяковская галерея

26 мая 1828 года, в день, когда Александру Сергеевичу Пушкину исполнилось 29 лет, он написал одно из самых своих проникновенных стихотворений, начинающееся словами:

Дар напрасный, дар случайный

Жизнь, зачем ты мне дана?

|

А.С. Пушкин. Портрет работы О.А. Кипренского. 1827 г. Государственная Третьяковская галерея |

Это стихотворение, отражавшее душевный кризис поэта в очень тяжелый для него 1828 год, Пушкин положил в стол и не публиковал больше года. Напечатано оно было лишь в начале 1830 года в альманахе «Северные цветы». Там его, вероятно, и прочел самый знаменитый архиерей Русской Православной Церкви XIX в. святитель Филарет, митрополит Московский и Коломенский (в миру — Дроздов Василий Михайлович; 1782–1867).

Хорошо знавший и высоко ценивший талант великого поэта, святой Филарет не мог остаться равнодушным к его стихотворению — к этому «стону потерявшейся души». Он вскоре написал свой ответ поэту, в котором указал на неисчерпаемый источник исцеления для страждущей души. Этот источник — Божественная благодать.

|

Около 14 января 1830 года Елизавета Михайловна Хитрово — дочь знаменитого полководца Кутузова — известила Пушкина о том, что у нее в руках находится адресованное ему поэтическое письмо митрополита Филарета, подписанное скромно одной только буквой «Ф». Поэт в своем ответном письме Е.М. Хитрово (письмо было написано по-французски) отреагировал на это такими словами: «Стихи христианина, русского епископа, в ответ на скептические куплеты! — это, право, большая удача».

|

Святитель Филарет (Дроздов). Причислен к лику святых в 1994 г. |

Прочитав то, что написал ему митрополит Филарет, Пушкин был удивлен, а, может быть, даже потрясен, — на слово назидающей любви он немедленно отозвался новым стихотворением, помеченным 19 января 1830 года и начинающимся словами: «В часы забав иль праздной скуки…».

|

Примечательно, что, отзываясь на скорбное слово поэта о жизни — «Дар напрасный, дар случайный, жизнь, зачем ты мне дана?», — святой Филарет использовал в своем ответе те же поэтические образы и рифмы, что и Пушкин. И дело, конечно, не только в стихотворной форме. Святитель Филарет сумел сказать Пушкину доброе и мудрое пастырское слово, а поэт как христианин не мог не услышать его. Ответное стихотворение великого поэта «В часы забав иль праздной скуки…» воспринимается как согласие с тем, что жизнь действительно есть величайший дар Божий.

|

Знаменитый проповедник, церковный деятель, педагог, писатель, участник важнейших государственных событий — митрополит Филарет был одним из тех, кого еще при жизни называли «московским Златоустом». Его отзывы и резолюции по самым различным государственным, общественным, литературным и церковным вопросам свидетельствуют, что он был «мудрейшим из людей». Он обладал не только великим умом, но и большим поэтическим даром.

|

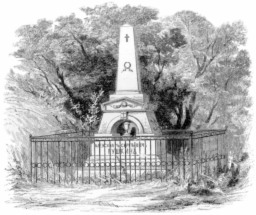

Памятник над могилой А.С. Пушкина в Святогорском Успенском монастыре. Гравюра из книги П.Н. Полевого «История русской словесности с древнейших времен до наших дней» (Т. 3., Спб, 1900) |

В литературной жизни России XIX век был «веком Пушкина». В церковной жизни России этот век называли «веком Филарета». О творчестве каждого из них написано так много, что литература, посвященная Пушкину, получила особое название «пушкиниана», а посвященная митрополиту Филарету — «филаретика».

Так в стихотворной переписке встретились два великих современника: А.С. Пушкин — «солнце русской поэзии» — и святой Филарет, митрополит Московский, — солнце церковной жизни России XIX века. Рассматривая внимательно историю отечественной культуры, мы неоднократно убеждаемся в том, что гениальные и талантливые люди стремились к святости, а святые люди ценили и любили таланты.

Что Вы можете рассказать о митрополите Московском Филарете?

Михайлова Н.И. Пушкин и митрополит Филарет // Русское подвижничество / Сост. Т.Б. Князевская.– М.: «Наука», 1996, с. 222–227.

Протоиерей Борис Пивоваров. Пушкин и миссионерство // Сибирская пушкинистика сегодня: Сборник научных статей / Сост. В. Алексеев, Е. Дергачева-Скоп.– Новосибирск, 2000, с. 239–242. (76{Библиотека}).

Священник Димитрий Долгушин, диакон Димитрий Цыплаков. Пасхальная тема в последнем лирическом цикле Пушкина // Сибирская пушкинистика сегодня: Сборник научных статей / Сост. В. Алексеев, Е. Дергачева-Скоп.– Новосибирск, 2000, с. 97–118. (53{Библиотека}).